Кажется, мы уже совершенно спокойно воспринимаем тот факт, что в соцсетях вирусится либо очередная довольно старая песня, либо ее умелая адаптация, как в случае с Anxiety — очевидным ремиксом хита Somebody That I Used To Know. Ностальгия сквозит практически из каждого ролика, и это уже успели осознать крупные компании. Они то и дело занимаются возвращением уже знакомых продуктов или используют их в рекламе. Тамагочи, куклы Barbie и Bratz — все это часть нашего прошлого, которое оказалось в настоящем не просто так. Вместе с генеральным директором digital-агентства «Роскреатив» Лидией Багировой обсуждаем, из-за чего начался этот глобальный ретробум, захвативший весь мир в последние пару лет.

Ретробум: как прошлое стало убежищем и почему ностальгия захватила весь мир

Психология отката: когда прошлое лечит настоящее

Еще несколько лет назад мы все наблюдали увлечение общества «русскостью»: стали вновь популярны элементы национальной культуры. Психологи отмечали, что так проявляется осознание своей самоидентичности и поиск позитивного взгляда на свои достоинства. Это было заметно в нарядах, архитектуре, даже в меню ресторанов. По всему миру победно шествовал хештег #SlavicGirl, ставить который не стеснялись иностранные блогеры-миллионники, красуясь в меховых шубах и шапках на фоне роскошных имперских интерьеров. Однако в последнее время все заметнее становится дрейф общественного вкуса в сторону ностальгии по своему индивидуальному прошлому.

То, что происходит сейчас, — это не обычная цикличность моды. Да, мы знаем, что тренды возвращаются каждые 20–25 лет. Но сегодня мы наблюдаем нечто принципиально иное: психический ответ общества на турбулентность. Санкции, информационные войны, социальная неопределенность — все это заставляет нашу коллективную психику искать убежища в прошлом.

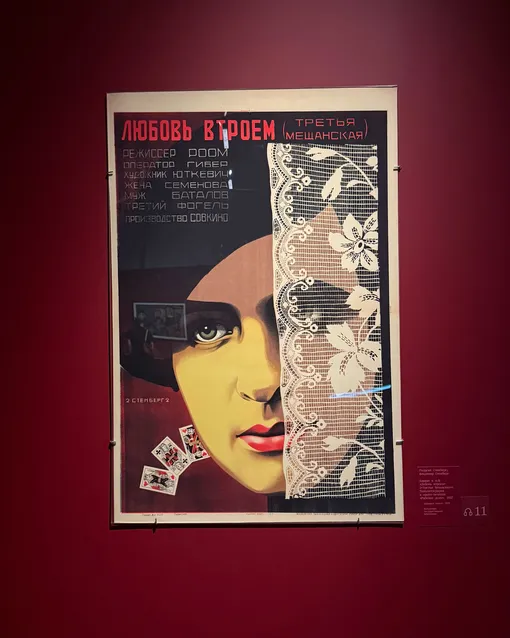

Посмотрите вокруг: советская эстетика буквально заполонила пространство. Красный цвет — главный герой столичной городской среды. Деревянные фактуры вместо холодного металла и пластика. Даже успех игры Atomic Heart, ставшей международным хитом и попавшей в топы мировых чартов, можно рассматривать как манифест ретрофутуризма, который мы экспортируем миру.

И это глобальное явление. В Китае тренд на советскую эстетику настолько силен, что в социальных сетях появились целые сообщества поклонников СССР-стиля. На Западе винтаж стал синонимом люкса — коллекция Skims и Roberto Cavalli с архивными, неадаптированными принтами 1970–1980-х распродалась за один день, несмотря на высокие цены.

Почему именно прошлое стало таким магнитом для нашего воображения? Ответ лежит в основе социального контракта СССР: это был осознанный обмен части личных свобод на гарантированную безопасность и стабильность. Нельзя было выехать за рубеж, но была уверенность в завтрашнем дне, бесплатное образование, медицина, гарантированное трудоустройство.

Сегодня, когда мир стал невероятно сложным и непредсказуемым, этот запрос актуализировался с новой силой. Люди устали от бесконечных дискуссий о количестве гендеров, от цифрового хаоса, от необходимости каждый день принимать сотни решений. Хочется чего-то простого, понятного, базового.

При сильном стрессе, при любой волатильности мы скатываемся к базе. Когда совсем теряешь границы и никто не может объяснить, что хорошо, что плохо, психика сжимается и возвращается к чему-то очень понятному, даже детскому. Потому что детство всегда остается самым счастливым временем в жизнях подавляющего большинства людей.

Простота как новая сложность

Интересно, что разные поколения воспринимают этот тренд по-разному. Для тех, кто старше 45 лет, ретро — это личная ностальгия по молодости, по «золотой эпохе», когда все было ясно и предсказуемо. Для молодежи же этот культурный код — атмосфера без личного опыта, своего рода «Парк Юрского периода».

Возвращение Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой в топы — не случайность. Это тоска по неагрессивности, по простым темам: любовь, страдания, цветочки-листочки. После многих лет доминирования сложных креативных концепций, многослойных смыслов и провокационного контента общество выбирает понятное и человечное.

Феномен Кадышевой особенно показателен. Это не совсем фольклор, но и не классическая эстрада, это симбиоз чего-то очень понятного. Много чувств, много базовых человеческих потребностей. Буланова — это несчастная любовь, весь ее репертуар об этом. И никакого второго дна.

Помните, как в нулевые все придумывали сложные техники в кино, запутанные сюжеты, многоуровневые маркетинговые кампании? Сейчас обратный тренд: чем проще и понятнее, тем лучше. Креативный коллапс заставил индустрию сделать выбор в пользу проверенных образов.

Ретрокод в действии: от Atomic Heart до «Лета в Москве»

Посмотрите на то, как выглядит Москва этим летом: деревянные лежаки, красно-белые зонтики, беседки, выкрашенные в яркие цвета. Это один в один курорты Крыма и Краснодарского края 1970-х. И немного присыпали концом 1960-х, когда это было модно на мировых курортах. Никто не пытался переосмыслить эстетику — просто взяли и интегрировали. Культурная программа «Лето в Москве» стала ярким примером успешного использования ретроэстетики — как в детских лагерях времен СССР.

Ярко проявляется тренд и в digital-сфере. Ребрендинг «Рокетбанка» в стиле «плюшевых», лишенных агрессивности 1990-х, стал показательным кейсом: пикселизированные иконки, характерная типографика, цветовые градиенты. Банк повторил эстетику прошлого и запустился с этим дизайном.

Это парадокс нашего времени: в эпоху цифровой перегрузки люди ищут убежище в несколько инфантильной, но такой человечной эстетике. Советский дизайн воспринимается как антитеза бесконечному потоку визуального мусора.

Игра Atomic Heart стала культурным феноменом именно потому, что идеально попала в тренд. Ретрофутуризм — это наше видение того, каким могло бы быть будущее, если бы СССР не распался. Красивые роботы, элегантные технологии, смешение прогресса с классикой.

Международный успех игры превзошел ожидания: она попала в топы Steam во множестве стран, включая США, Германию и Японию. В западных медиа Atomic Heart назвали уникальным взглядом на советскую эстетику. Если ничего не изменится глобально, в ближайшие годы наша жизнь будет все больше напоминать Atomic Heart.

Интеграция против переосмысления: правила игры

А вот пример неудачного переосмысления: надувной «олимпийский» мишка на недавнем марафоне в Москве. Попытались обновить символ Олимпиады-80 — получилась пластиковая матрешка с напечатанной мордой медведя. Это был провал, потому что нарушили главное правило: прошлое нужно интегрировать крайне аккуратно. Все попытки как-то его переиначить, дать ему другой цвет, другую фактуру, положить другие смыслы увенчиваются неудачей.

Опасно играть и с тем, что представляет государственный интерес. У всего этого есть законодательные ограничения, правила использования геральдики, исторических символов. Можно взять советский красный цвет, узнаваемый шрифт, но нельзя уходить с этим в творческую игру. Креативный бизнес не адаптирует тренды — он должен их видеть и считывать. Главный транслятор смыслов сегодня — государство, и это нужно принимать как факт. Если тебе как бизнесу этот тренд не близок, скорее всего, ты будешь проигрывать конкуренцию.

Что дальше: прогнозы и константы

Ретро продержится минимум до 2026 года — пока не изменится геополитическая ситуация. Более того, он будет усиливаться и все более детализироваться. Пока мы не проживем то, что нас больше всего беспокоит, тренд не изменится. Дальнейшие сценарии зависят от того, как разрешится текущий кризис. Жесткий сценарий может привести к эстетике «Безумного Макса» — агрессивной и апокалиптической. Компромиссный — к ренессансу изысканности и гармонии. Но константой останется простота как антитеза цифровой перегрузке.

Мы живем в эпоху, когда прошлое стало нашим убежищем. И это нормально. Человечество всегда возвращалось к истокам в сложные времена. В мире, полном личных границ, постоянно меняющихся правил, право на ностальгию — это тоже форма свободы.