С 11 по 14 сентября 2025 года на стенде галереи Lumiere в рамках 13-го выпуска Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow представлена классика мировой fashion-фотографии. В этом году галерея делает акцент на культовых образах и знаковых именах в истории жанра, собрав уникальную экспозицию работ ведущих западных мастеров. На стенде будут показаны фотографии Патрика Демаршелье, Грега Гормана, Мелвина Соколски, Хорста П. Хорста и Альберта Уотсона.

«Человек, которого ты снимаешь, всегда отражает часть тебя самого»: Винсент Питерс о фэшн-съемках и балансе между творчеством и коммерцией

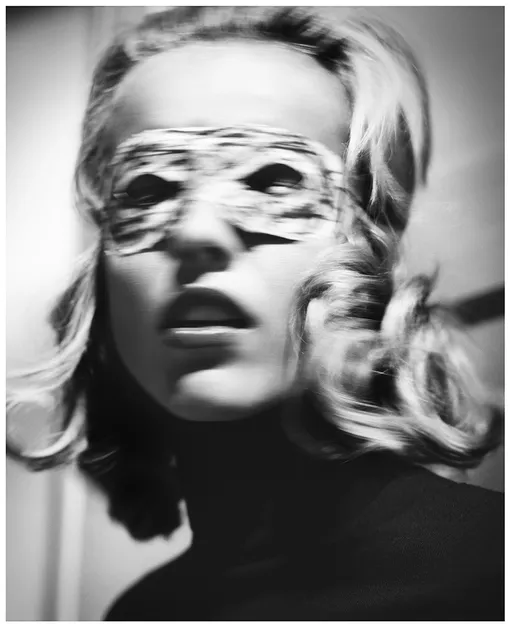

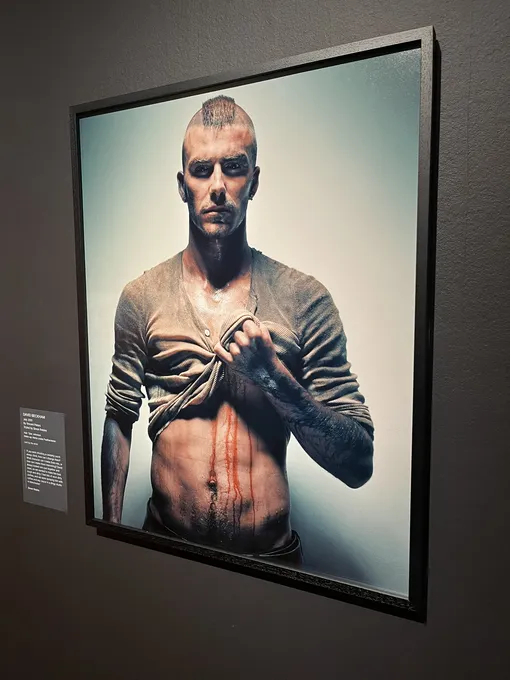

Еще один фотограф, работы которого появились на стенде Винсент Питерс. Именно он — автор знаменитого снимка Дэвида Бекхэма с ирокезом и бутафорской «кровью», одного из ранних портрертов Эммы Уотсон с замазанным белой пастой лицом. А еще — снимков Шарлиз Терон, Моники Беллуччи, Скарлетт Йоханссон и других звезд. В честь дебюта фотографа на российском рынке мы поговорили с фотографом о современных фэшн-съемках, работе со знаменитостями и искусстве.

Grazia: Для начала хотелось бы узнать о том, как вы начинали. Что привело вас в фотографию и сформировало ваш «кинематографичный» стиль?

— Знаете, к фотографии меня потянуло очень рано — даже пугающе рано. Когда другие дети мечтали стать астронавтами или футболистами, у меня уже был первый фотоаппарат. Я проявлял пленку в ванной у мамы. Она жаловалась, что все мыло и шампунь пахнут проявителем. А все фотографии выходили черными, потому что я не умел проявлять пленку и все испортил. Так что началось все очень рано. Это было похоже на первую школьную любовь: я сразу нашел страсть всей жизни.

Grazia: Значит, с детства вы оставались верны аналоговой фотографии?

— Да. Это не был выбор, просто так сложилось. Поколение фотографов до меня снимало только на пленку — других технологий сто пятьдесят–сто шестьдесят лет не существовало. Когда я начинал, тоже выбора не было. Но примерно к 2000 году цифровая фотография вошла в моду, особенно в мире фэшн.

Grazia: А что вы думаете о влиянии ИИ-инструментов сегодня?

Это большой вопрос. Долгий разговор. Если вы прочтете «Записки из подполья» Достоевского, то увидите там много ответов о том, что мы сегодня называем ИИ. Еще в XIX веке он писал, что вера в то, что технический прогресс равнозначен личному и интеллектуальному, была величайшей иллюзией XIX и XX веков, иллюзией модернизма в целом.Когда фотографируешь человека, ты снимаешь не самого человека, а именно ваши отношения в этот конкретный момент. Через несколько минут это будет уже другое ощущение. Это показывает, что жизнь движется вперед и ничто не повторяется. В этом уникальность фотографии. Искусственный интеллект ориентирован на результат, и он дает впечатляющие результаты. Но в фотографии интересно все, что происходит до этого, сам процесс. В нем проявляется все, что есть в тебе — хочешь ты того или нет. Фотография всегда несет в себе бессознательное.

Снимок — это не только результат. В нашей жизни есть множество впечатлений, словно не проявленных кадров: мы их не осознаем, но они живут внутри нас. И вдруг, глядя на фотографию, мы реагируем неожиданно. Иногда нас пугает собственная реакция: нравится то, что не должно нравиться, или наоборот. А иногда мы остаемся равнодушны, хотя, кажется, должны быть вовлечены. Мы этого не контролируем. В этот момент возникает интуитивная, бессознательная связь с фотографией. Она словно говорит нам что-то о нас самих — почти как психотерапевт. Этого не даст компьютер.

Grazia: Кстати, часто говорят, что фотографы в каком-то смысле психотерапевты. Как вы работаете с людьми? Как удается расположить их к себе, чтобы они раскрылись?

— Есть важная вещь: человек, которого ты снимаешь, всегда отражает часть тебя самого. Особенно это заметно в случае знаменитостей. Интерес в них не в том, какие они сами по себе. Настоящий интерес в том, что через них мы проживаем части собственной жизни, которые сами не можем прожить. Когда я фотографирую человека, я делаю это потому, что он воплощает что-то из нас самих, что-то большее. Мы видим в нем то, чем сами хотели бы быть.

У каждого из нас есть разные версии самих себя. Именно поэтому за последние сто лет знаменитости стали такой важной частью культуры. Они стимулируют наше воображение, позволяют проживать разные жизни.

Когда вы смотрите на работу художника — фотографа или живописца, — если он изображает кого-то с подлинной эмоциональной искренностью, то изображение всегда расскажет вам больше о самом художнике, чем о человеке на картине или фотографии. Потому что художник проживает через другого что-то свое.

Grazia: Ваш подход даже скорее поэтичный, чем кинемотографичный...

— Есть старая мысль, еще до появления фотографии: главный страх человека — это выбор. Мы боимся прожить жизнь неправильно, потому что существует так много вариантов того, как ее можно прожить.

Но искусство дает возможность на время стать кем-то другим. Когда вы смотрите картину, читаете книгу или смотрите фильм, вы можете быть другим человеком. На короткий миг вы вместе с Леонардо ДиКаприо на «Титанике», с Ингрид Бергман в «Касабланке», с Достоевским в дореволюционной России. А потом вы возвращаетесь в свою жизнь, но уже с этим опытом.

Искусство позволяет примерять разные судьбы без риска окончательного выбора. Можно прочувствовать что-то новое — и это безопасно.

Сегодня же, напротив, многим трудно жить собственной жизнью, потому что они постоянно проживают чужие — в иллюзиях. Это тесно связано и с развлечением, и с фотографией. Ведь даже за мгновение можно вообразить себя, например, на вечеринке с Ким Кардашьян.

Grazia: Многие говорят, что вы черпаете вдохновение из разных сфер искусства: живопись, литература, кино. Когда вы готовитесь к съемке, начинаете с четкой концепции или оставляете место для импровизации?

— Это очень интересно, потому что я сам постоянно пытаюсь это понять. Иногда я вижу что-то и чувствую: «в этом есть смысл». Это чистая интуиция. Дальше я стараюсь создать условия, в которых это можно найти. Но важно не приходить к результату «по плану», а как будто случайно. Иначе получится постановочно и мертво. Нужно найти самому.

Звучит почти эзотерично, но на деле это похоже на работу хорошего врача. Он смотрит на пациента и говорит: «Мне кажется, это то самое. Давайте проверим пару анализов». У него есть догадка, интуитивное чувство, но он еще не знает точно. Или возьмите инвестора: он говорит «думаю, стоит вложиться сюда, это вырастет». У него тоже нет гарантий, но есть уверенность в интуиции.

Вот и в фотографии важно доверять своей интуиции и быть в ней ясным.

Иногда вдохновение приходит из новостей. Я могу увидеть кадры: человек падает, полицейский, землетрясение... и понимаю, что в этом есть метафора. Потом думаю, как ее встроить в фотографию.

Если вы снимаете фильм, делаете фотографию или даже пишете симфонию, нужна ясная метафора. Метафора — это не то, что вы хотите сказать напрямую, но она делает смысл более понятным.

Возьмите «Касабланку»: героиня выбирает между двумя мужчинами — правильным и тем, кого она любит. Это простая и гениальная метафора верности.

Я работаю так же. Например, завтра мы едем в Лондон. Несколько месяцев назад я увидел фотографию из Непала после землетрясения: молодой парень сидел рядом с развалинами своего дома. И в этом кадре чувствовалось, что «весь мир рухнул». С тех пор я готовлюсь, думаю, как это передать, и завтра попробую воплотить в снимке. Я никогда не знаю, получится ли. Но для меня важно, что та фотография заставила меня что-то почувствовать.

И в искусстве главное не то, что именно вы чувствуете, а то, что вы чувствуете что-то, чего бы не почувствовали без этого опыта.

Например: композитор переживает утрату и пишет музыку. Проходят сто лет. Пианист, сам находящийся в трудном периоде, находит это произведение, играет — и чувствует отклик. Возникает связь между людьми через века. Один написал музыку, другой сыграл ее, и вы вдруг понимаете: человек сто лет назад чувствовал то же, что и вы. Это делает нас менее одинокими.

Grazia: Хотелось бы вернуться к самому процессу съемки. В модной фотографии одежда часто становится частью повествования. Как вы работаете со стилистами? Насколько одежда важна для итогового образа?

— Довольно рано в моей карьере я снимал для British Vogue. Тогда главным редактором была Александра Шульман — очень сильная и влиятельная женщина. Она пригласила меня в свой офис, я был еще молодым фотографом, и сказала: «Ты не снимаешь одежду, ты снимаешь женщину».

Я даже не думал об этом раньше, но ответил: «Да, это правда. Мне важна женщина, а не вещи вокруг нее». Она ответила: «Если это хорошо — это лучшее, что может быть. Но если плохо — это абсолютно не подходит для моего журнала. Так что тебе придется делать это очень хорошо».

И это правда. Мне никогда особенно не была интересна одежда. Хотя я снимал много моды, иногда даже безумно много, но вещи сами по себе меня не занимали.

Надо понимать, что в конце девяностых мода была другой, не такой как сегодня. Тогда был период минимализма, и все вращалось вокруг супермоделей. Все хотели снимать Клаудию, Синди, Наоми. Они доминировали в кадре. Когда я пришел в моду, время было другое. Сегодня одежда очень важна, силуэт, оверсайз — все это доминирует.

И тогда фотограф приносил в журнал свою версию Наоми. Если тебе удавалось заново «изобрести» Наоми — ты был хорошим фотографом. А Наоми в этих кадрах уже делала одежду интересной.

Для меня мода всегда была про женщину. Одежда сама по себе не была важна. Причина, по которой она вообще присутствует, — только в том, что она не должна быть голой. Все, что было нужно, — это «дайте маленькое черное платье» — и этого хватало.

Grazia: Вы упомянули свой путь и свои взгляды с 1990-х, и это как раз связано с нашим следующим вопросом. Как изменилась модная фотография, начиная примерно с 2010-х?

— Если смотреть с практической точки зрения, то в разные периоды у власти были разные люди. В 1960-х главными были редактор и креативный директор журнала. Скажем, для Harper’s Bazaar писали великие авторы вроде Трумэна Капоте и работали выдающиеся художники.

В 1970-х, во времена Хельмута Ньютона, фотограф стал центральной фигурой. Если ты хотел быть знаменитым, тебя должен был снять хороший фотограф. Нужно было работать с сильным фотографом, чтобы тебя знали.

Затем ситуация изменилась с приходом супермоделей. Вдруг, чтобы быть хорошим фотографом, тебе нужно было снимать Синди Кроуфорд. Если ты работал с Клаудией Шиффер, ты уже «кто-то».

А потом произошло кое-что другое, к сожалению. С приходом компьютеров изменилось многое. Вроде бы мелочь, но в студиях появился мудборд. В 1970–80-х его никто не делал. Да, могли принести пару альбомов, но не больше.

С развитием телефонов и компьютеров стало очень легко делать подборки, и постепенно фотография и мода начали больше и больше ссылаться сами на себя. Появились «сезон сафари», «коллекция в стиле 1980-х» и так далее. Мода стала зеркалом самой себя, потеряла много оригинальности.

Некоторые фотографы (не хочу называть имена) построили карьеру только на том, что хорошо воспроизводили образы прошлого. Они делали модель похожей на Твигги 1960-х, или на Джин Шримптон, или на Софи Лорен. И это было уже не столько про них самих, как фотографов, сколько про их умение адаптироваться.

Постепенно все это стало главенствовать. В 2000-х роль модного редактора сильно возросла. Потому что модные дома — Prada, Gucci, Louis Vuitton — стали глобальными игроками. Им нужно было производить все больше и больше кампаний, было огромное давление, чтобы постоянно создавать что-то новое. Поэтому все больше полагались на мудборды и референсы. И в какой-то момент это вышло из-под контроля.

Сегодня, если честно, карьеры вроде Аведона или Ньютона, даже Линдберга, стали бы невозможны. Эти люди развивали очень личный стиль, а сегодня это сделать трудно.

То же самое касается и дизайнеров. Раньше у Сони Рикель, у Жана-Поля Готье был собственный Дом, собственный стиль, рожденный их личной страстью. Сегодня дизайнеры меняют модные Дома как футбольные игроки клубы. Поэтому моде трудно построить цельную идентичность. И это видно даже на примере моделей.

Grazia: Если говорить о пространстве для творчества: как вы находите баланс между своим личным видением и коммерческими требованиями крупных брендов?

— Знаете, Питер Линдберг говорил, что не разделяет коммерческое и личное. У него не было «работы для себя» отдельно — два направления в его жизни составляли единое целое. В этом есть смысл. Но, с другой стороны, мне кажется, у него не хватало чистоты — того, что можно назвать «только моим», без девушки в одежде бренда, просто тем, что я бы сделал сам. Это тоже интересно. Но вообще это непросто — переключаться туда-сюда.

Если посмотреть на историю искусства: в середине XIX века художники потеряли своих главных заказчиков — аристократию и церковь. Почти тысячу лет именно они держали художников на плаву, заказывали картины, и, разумеется, заказывали «свою версию правды». Церковь — с ее определенной интерпретацией, аристократия — с акцентом на короля.

Когда все это исчезло, художнику пришлось смотреть внутрь. Он должен был спросить себя: «Какова моя правда? Как я вижу?» Потому что больше не было тех, кто диктовал, как должно быть.

Так родилось современное искусство. Так появился импрессионизм в середине XIX века. Художники сказали: «Я не обязан изображать так, как принято. Я могу показать так, как я чувствую. Могу передать впечатление».

И это, я думаю, хороший пример. Личная работа должна быть честной версией твоей личной правды. Вопрос в том, насколько глубоко ты готов в это идти, насколько готов себя раскрыть, насколько можешь быть честным. Это должно быть почти неловко. Если зрители говорят: «Ого, ты зашел так далеко, мы не думали, что ты решишься», — значит, это хорошо.

А коммерческая работа к тебе не имеет отношения. Это просто про внимание, про эффект, про желание произвести впечатление.

И это напрямую связано с тем, что вы спрашивали в начале про ИИ. Искусственный интеллект создан, чтобы впечатлять. «Смотрите, у меня есть человек, танцующий на Луне!» — да, он это может. Что это говорит о тебе? Ничего. Но на секунду, в TikTok, это соберет миллионы просмотров: «О, как круто, рэпер на Луне!»

Это как с первым фильмом про Кинг-Конга. Люди тогда пугались, а сегодня смотрят и смеются.

Grazia: Раз уж мы заговорили об импрессионистах, хочу спросить о ваших фотографиях. В них особая атмосфера, и свет играет ключевую роль. Как вы подходите к работе со светом, и как это отражает ваше художественное видение?

Свет — это все. Потому что он постоянно меняется. И то, чему нас научили импрессионисты, и что мы знаем как фотографы: когда вы открываете глаза, вы видите вещи не такими, какие они есть сами по себе, а такими, какими они отражают свет в этот конкретный момент. Если свет меняется, вещи предстают другими.

Если вдруг солнце выходит из-за облаков, город и человек перед вами — уже другие. Когда облака закрывают солнце, это снова не тот же человек, которого вы видели минуту назад. Мы никогда не видим вещи «как они есть». Мы видим только то, как они отражают свет. И это отражение вызывает эмоциональную реакцию. А эта реакция и есть то, что мы принимаем за «нашу правду». Это важное осознание: мы смотрим на вещи и думаем, что видим их самих. Но на самом деле видим отражение света в данный момент.

Есть прекрасные слова у Вима Вендерса, немецкого режиссера. Он говорил о том, что мир — это не небо, не море, не улицы, например, Москвы. Мир — это восемь миллиардов глаз. Восемь миллиардов разных взглядов, постоянно меняющихся. И никто никогда больше не увидит одну и ту же вещь точно так же, как вы в этот момент.

Подумайте сами: когда вы в последний раз смотрели на себя?

Grazia: Думаю, сегодня утром.

— В зеркале, да? А ведь это отражение. В этой жизни вы никогда не увидите себя напрямую. Вы слышите свой голос, но никогда не увидите свое лицо таким, какое оно есть в меняющемся свете. У вас есть лишь коллаж из отражений: зеркала, фотографии, окна. Но того, как вы выглядите «на самом деле», вы никогда не узнаете.

И это красивая метафора того, кто мы есть. Другие люди видят нас, а мы сами — нет. Мы собираем осколки отражений, идеи о том, как мы выглядим, кем являемся. Но мы никогда не увидим целиком. Даже самое четкое зеркало — это все равно отражение света.

Поэтому свет для меня — это не просто инструмент формирования реальности. Это тайна. Прекрасная тайна.

И еще — свет всегда связан с непостоянством. Все меняется. Жизнь — это постоянное превращение. Сегодня вы уже не тот, кто вчера. У вас были новые разговоры, новые впечатления, и это изменило вас, даже если вы этого не заметили.

И свет об этом же. Как фотограф ты знаешь: закат прекрасен, но через секунды он исчезнет. И этот закат никогда не повторится. Ты можешь вернуться в то же место в то же время, но это уже будет другой закат.

Свет — это метафора непостоянства. Это естественный процесс: одно превращается в другое. Метаморфоза.

Grazia: У меня осталось всего пару вопросов о героях ваших фотографий. В частности, о ваших съемках с Эммой Уотсон. Вы фотографировали ее много раз на протяжении лет, и каждая съемка выглядит как новая история. Как развивалось ваше сотрудничество? И что делает работу с ней особенной?

— Это очень хороший вопрос и важная история для меня. Вы до этого спрашивали про баланс между коммерческой и личной работой. И здесь это напрямую связано.

В тот момент я снимал много коммерции. У меня все было успешно, я хорошо зарабатывал. Но я чувствовал, что есть что-то большее. Люди, которых я встречал и снимал, — я делал то, что нравилось заказчикам, но не заполнял тот внутренний пробел, который чувствовал.

И вот агент говорит мне: «Есть возможность снять Эмму Уотсон в Лондоне. Хочешь?» И добавляет: «Честно говоря, я не знаю, стоит ли. "Гарри Поттер", подростковая звезда, не думаю, что это что-то серьезное». А я ответил: «Нет, она очень красивая. Я хочу с ней поработать».

Я поехал в Лондон с мыслью: надо выйти из «мелкой воды», где можно стоять на дне, и зайти глубже, где уже не достаешь до земли. Сделать себя более уязвимым.

Я вспомнил фильм «Дети райка» (Les Enfants du Paradis) — там герои как будто живут между жизнью и смертью, с очень белыми лицами.

Я не был особо подготовлен, но в начале съемки сказал Эмме: «Слушай, может быть, после основной работы мы попробуем пару кадров — что-то более сильное, выразительное?» И она сразу согласилась: «Да! Мне очень нравится эта идея».

Мы сделали съемку, а после я сказал: «Ну что, Эмма, наверное, хватит». А она: «Нет-нет, давай сделаем!» И тогда гример нанес ей белую пасту на лицо.

Интересно, что журнал пошел не ко мне, а к ней. И сказал: «Эмма, эти фотографии мы не будем печатать. Вы потратите время зря». А знаменитости ненавидят тратить время впустую. Девятнадцать из двадцати актрис на ее месте сказали бы: «Прости, Винсент, в другой раз».

Но Эмма поступила иначе. Она ответила журналу: «Мы целый день работали для вас. Теперь хотим сделать что-то и для себя». И это было как рука Бога на моем плече.

Редакция согласилась: «Хорошо, без проблем». И мы сделали эти кадры — белое лицо, разные выражения. Я потом отправил ей снимки, и ей они очень понравились.

Из этой истории я вынес важный урок: всегда стоит попробовать пойти дальше, даже если это шаг небольшой. И просить об этом людей, с которыми работаешь.

Эмма часто доверяла мне в непростых ситуациях. Например, однажды ее приглашали сняться для довольно «мужского» журнала, и она сомневалась. Но сказала: «Если с Винсентом — то да».

Я очень жалею, что сейчас она практически не работает актрисой. Это обидно, потому что я снимал ее с юности, и видел, как она превращается в удивительно интересную женщину. Я скучаю по работе с ней.

Она все равно останется иконой целого поколения. Но мне кажется, ей не хватило удачи. Вспомните Ингрид Бергман: в 1940-х она была самой высокооплачиваемой актрисой Америки. Потом снялась в Италии, влюбилась в режиссера Роберто Росселлини, и в США ее фактически объявили персоной нон грата за «аморальность». Она была на грани изгнания, но именно эти роли у Росселлини — «Стромболи» и другие — раскрыли ее как серьезную актрису.

Я думаю, Эмма тоже нуждалась в таких ролях. Она сама мне это напрямую не говорила, но я чувствовал: ей не хватало предложений, которые были бы для нее достаточно серьезными. И это очень жаль. Она могла бы показать эту сторону себя.

Grazia: Хотели бы спросить еще об одном культовом образе — вашем портрете Дэвида Бекхэма 2002 года, который недавно был показан на выставке в Национальной портретной галерее в Лондоне. Помните ли вы ту съемку? Что для вас значит этот снимок сегодня?

— Эта фотография была сделана довольно рано в моей карьере. И, знаете, когда ты очень молод, тебе никто не объясняет «протокол». Ты не знаешь, что «так нельзя».

Мне предложили снять Бекхэма для обложки The Face. Для меня тогда он был просто футболист. Я не очень интересовался футболом, и это не казалось самым захватывающим заданием. Но я подумал: он красивый парень, отлично, снимем. Хотя я не знал, что с этим делать. Футболисты часто бывают довольно скучными моделями.

За пару дней до съемки я посмотрел фильм Спасти рядового Райана. Там солдаты грязные, измученные, настоящие воины. И я подумал: «Вот это оно. Сниму Бекхэма как солдата — грязного, настоящего, как в Апокалипсисе сегодня».

Мы отправили идею его менеджерам. Им понравилось, но не полностью. Они сказали: «Грязь — хорошо, но солдат — нет». И тогда сам Дэвид предложил: «Давайте я сбрею волосы и сделаю себе ирокез. Это будет больше похоже на панка».

Я согласился: «Отлично, давай так».

Но тут возникла проблема. Редактор журнала хотел видеть Бекхэма героичным, глянцевым, красивым. Ему не нравилась моя идея. Он становился все более раздраженным и в какой-то момент сказал: «Винсент, это не та съемка, которую я хочу. Это не тот Бекхэм, которого я заказывал».

Но Дэвид был на моей стороне. Он тоже хотел попробовать что-то новое. Мы продолжили. Во время короткого перерыва я купил китайской еды, и Дэвид ел ее прямо перед камерой, пока мы немного переставляли свет. Там был острый соус, и он вылил его себе на голову. Соус потек по лицу, как кровь. Это сделал он сам. Я щелкнул буквально два-три кадра.

Редактор в этот момент вошел и сказал: «Все, я прекращаю съемку. Это не те фотографии, которые мне нужны. Сессия окончена». Я пытался объяснить, но он настоял: «Нет, это не тот Бекхэм, которого я хочу видеть на обложке».

Но снимки у меня уже были. И знаете, что произошло дальше? Журнал в итоге слил именно этот кадр в The Sun. А The Sun тогда продавался миллионными тиражами. И этот снимок — Бекхэм с «кровью» на лице — стал одной из самых продаваемых обложек газеты. Все были в восторге от фотографии. А я только думал: «Но ведь две недели назад вы сами останавливали съемку и говорили, что это "неправильно"!». И это многое говорит о том, как работает мода.

Grazia: И, наверное, прежде чем закончить, могли бы вы дать один совет молодым фотографам, которые только начинают?

— Да, мой совет — это сопротивление. Не идите легким путем, не стремитесь впечатлить людей. Самое важное сегодня для фотографа — именно сопротивление. Дело не в техническом совершенстве. Все заключается в том, чтобы вложить как можно больше себя в фотографию. А это трудно. Это может быть неловко. Это может причинять боль.